Кто смеется последним (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг., т. XXXIII) by Юрiй Слёзкин

My rating: 3 of 5 stars

Коньюнктурный (а проще – халтурный) авантюрный экзерсис “из иностранной жизни” – но даже без надпечатки на обложке (для самых сообразительных) сразу понятно, что это “подлог”: переводчики так писать тогда просто не умели. Но действие происходит в примерно параллельном мире “романа в работе” (и даже с похожими монтажными склейками, а также в тех же местах), поэтому все жанрово и стилистически небезынтересно как минимум: эдакая расширенная литературная реальность. К тому же тут упоминается “концентрационный лагерь под Салониками” – видимо, имеются в виду те бараки в северо-западной части города, которые захватили остатки врангелевцев (и, говорят, жили в них аж до 1960х годов).

Правда, не без глупостей: как от недостатка у автора опыта жизни где-либо, кроме, России, так и просто так, потому что советские редакторы. Например, тут изобильны дурацкие сноски, поясняющие реалии рабоче-крестьянскому читателю: бары – это “закусочные — с продажей спиртного распивочно и на вынос” (там обязательно выпивать каждый день пол-литра бордо на обед или чашку шоколада “с двумя бриошь” на завтрак). “Светр” – это “вязаный жилет”. Кашалот – “морская хищная рыба из породы мелких акул”. Они там и тогда читателей совсем за идиотов держали, конечно.

Прочая бульварная херня: “Покончит расчеты с жизнью”. “Мать свою Эсфирь не помнила, лишившись ее с трех лет”. “Глаза ушли в себя”. Такси и сопрано мужского рода (а также фигурирует “пращ”), операции “сходят”, а звонят “в этажи” и совершают прогулки “в отто”. Французские египтологи дома носят “мурмолки” (погуглите, это прекрасный домашний головной убор, главное – очень французский), французские редакторы пьют только черный чай, а французские домохозяйки готовят заливное. Там “принимают угрожающие позиции” (что, конечно, звучит солиднее какой-нибудь банальной “позы”). В романе фигурирует “гражданственная справедливость” – что это значит, я не знаю и никто не знает, разве что “гражданственная” “изячнее” просто скучной “гражданской”. Ну а кроме того, автор явно считает мидий улитками.

И, конечно, люди так не разговаривают:

” — Я славно поработал сегодня и хочу чаю; ты не думаешь, Флипотт, что было бы недурно промочить глотку стаканом горячего чая?

— Да, конечно, Этьен, я сейчас позабочусь об этом”.

Но в то же время не без перлов, например: “Осенний туман оседал на асфальт чмокающей жижей”. Ну и т.д. В целом – получше фельетонной писанины, например, Чуковского. Хотя и тут “борьба за право пребывать в рядах советских писателей” поставила свою несмываемую печать. Каленым железом.

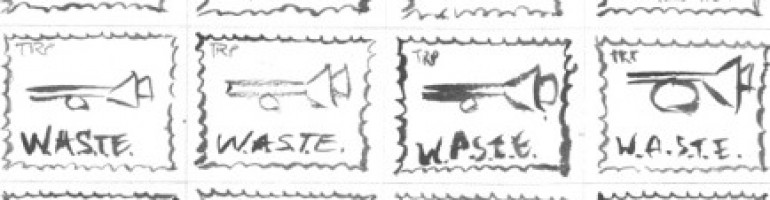

TAZ: The Temporary Autonomous Zone by Hakim Bey

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасный, яростный манифест истинной свободы, зубастого гуманизма и анархического идеализма. Самое время перечесть и заполнить лакуны (в середине 90х я делал распечатки того, что возникало в тогдашней сети, но они растворились в небытии с тех пор – да и сеть уже далеко не та, ее деградацию сам автор блистательно предсказал с самого начала, пошагово). А тут даже предисловие, через 20 лет после второго издания (и через полгода после смерти самого Уилсона), читается свежо и актуально, прям как творения брата по разуму (и соседа по дому) Берроуза – а он, как известно, бессмертный гений.

То же и Уилсон – на счету этого чисто нью-йоркского, клейма ставить некуда, чудака, ебаната и изгоя, не только вдохновение “Горящего человека” и движения “Занимай”, но и, не забываем, “Майдан” и вообще, в некоторой части своей “цветные революции” (с националистической основой в т.ч.), кои суть что как не Временные Автономные Зоны (пока не узурпируются разнообразно понимаемой “Системой”), основанные на бунте, а не на революции. Но у него в основе всех построек лежит обязательный духовно-идеалистический элемент, “высшие состояния сознания” – чего, разумеется, не хватает критикующим его анархистам-материалистам (те еще и педофилию пристегивают к обвинениям, само собой, – это любимый прием подавления опасных для системы воззрений). Как и у Пинчона, все базируется на хиппейском идеализме более ранних времен, восходящем к представлениям о свободе у битников, восходящим, в свою очередь, к ним же у маргиналов (не только спиритического толка) и анархистов начала ХХ века и конца XIXго. Весь прошлый век, понятно, проникнут линией передачи учения позапрошлого века (по коему поводу наш автор слегка покряхтывает). Ну а потом уже всевозможные “свободные религии”, включая дискордианство.

Польза же при чтении этой книжки в том, что Пинчон явно пользуется наработками Хакима Бея в обрисовке своих идеальных человеческих общностей – что в “Винляндии”, что во “Внутреннем пороке”, что в “Крае навылет”. И уж конечно – в “романе в работе”: тут он как раз набрасывает генезис Временных Автономных Зон по мере начала ХХ века, прослеживает их корни из классического анархизма века XIX, и их у него в текстах полно – это естественные карассы, сгустки энергии, узлы силовых линий, чья успешность замеряется не длительностью существования, а действенностью организации.

Да и “истерический реализм” ТРП имеет много общего с “онтологическим анархизмом” и “поэтическим сопротивлением” ХБ. Потому что: “Between tragic Past & impossible Future, anarchism seems to lack a Present”. Тема с “маршрутом Сфинчуно” у Пинчона тоже напрямую (гм… насколько прямые тут применимы) выведена из суфийского понятия “путешествования”, т.е. ВАЗ, распределенной темпорально и спатиально. Да и сам автор поминает Зону Пинчона в “Радуге тяготения”, так что взаимное опыление там явно присутствует (ссылкам же на Интерзону Берроуза там несть числа).

Ну а его прокламации – дивный образчик риторической спецпропаганды под грибной пылью. Жаль, мой прадед, сочинявший листовки для РСДРП, так не умел. Моя собственная ВУС в 80х тоже не предполагала такого владения стилем.

ну и вот нам концерт по этому поводу. фильм-концерт